第9章 気候の変動

気候とは「長期間にわたる気象要素(気温や降水量など)の平均値」ということができる。(平年値とは、過去30年間の平均をいう。また、平年値は10年ごとに、その直前の30年間の平均をとって更新する。現在の平年値は1971年~2000年の平均)

近年この気候が地球規模で温暖化しているのではないかと問題になっている。気候の変化は、地球誕生時から永遠に続いているわけであり、さまざまな変化をしてきている。近年の温暖化の問題点は人為的な影響がどの程度あり、地球環境や生命体への影響はどうなのか、との点である。

気候変化が地球に与える影響は、ある意味ではまったく未知数であり、世界の研究者が、それを探っているのが現状である。それには過去の歴史から学ぶことは重要である。この観点から過去の気候と、現在の問題点などを学んでいく。

1.気候変動の原因と時間スケール

地球は、誕生してから現在まで数知れない気候変動を繰り返してきました。その原因はさまざまありますが、現在を基準に(人類の存在を念頭に)分類すると自然的要因と人為的要因に分けられます。自然的要因も地球外が要因である外因と地球内が要因である内因に分類されます。

表1 気候変動を起こす原因と時間スケール

2.過去100万年の気候変動要因

(1)過去の気候の調査方法

過去の気候を調査する方法は、古い順に地質時代,歴史時代,観測時代に分けて調査方法が異なります。地質時代は、樹木やサンゴの年齢,化石,氷河の堆積物や氷河に含まれる物質などを調べることでその時代の気候を推測することが可能です。化石は,化石が埋まっていた地層の年代、その年代の気候を推測することなどから化石の時代の気候を推測することが可能です。化石や地層などの年代の決定には、放射性同位体(⇒同位体による半減期法)を用います。歴史時代の気候は、古文書の記録,さまざまな日記などを調べることでその時代の気候を調査します。観測時代の気候は、17世紀の雨量計の発明などにより、以後は定量的な観測資料からその時代の気候を調査します。地質時代の調査例として、深海底コアで採種された底生有孔虫に残された

16Oに対する

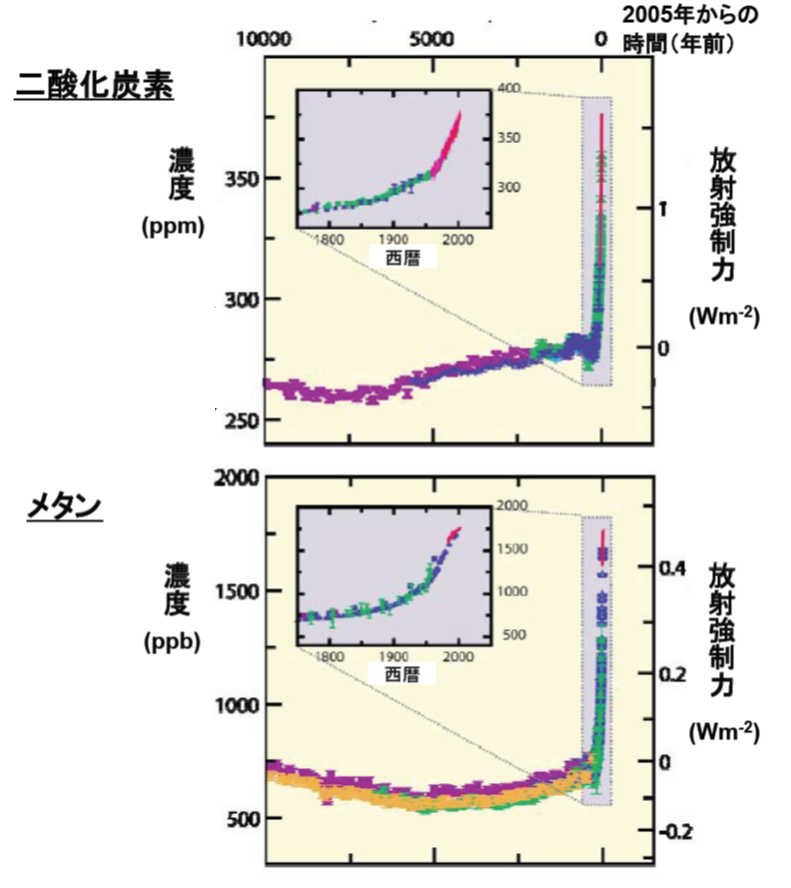

18Oの濃度比率から過去80万年の気候変動の記録が解明されました。また、南極(ボストーク基地:ロシア)やグリーンランドの大陸氷河のポーリングによる氷床コアから16万年前からの記録が解析されています。

図1 深海底コアから得られた16Oに対する12O濃度比率の相対的変化 図2 氷床コアから得られた約16万年前までの二酸化炭素・気温・メタンの変動

図2 氷床コアから得られた約16万年前までの二酸化炭素・気温・メタンの変動

(2)地球軌道における気候変動

セルビアの天文学者ミランコビッチ(1920~1930)により提唱された地球軌道要素(公転軌道の離心率変化,地軸の傾斜核の変化,地球自転の歳差運動の3つの要素)による気候変動論があります。地球に入射する太陽放射エネルギーは、地球の公転軌道や自転の傾きの変化により地球が受け取るエネルギー量が変わっており、その過程で気候の変化を引き起こすという理論です。要因は他の惑星の引力による影響で、この長周期により氷期,間氷期のサイクルが生じたりします。

A.公転軌道の離心率

地球は太陽を焦点の1つとする楕円軌道上を公転していますが(⇒ケプラーの第一法則)、その楕円の形状は常に一定ではなく、約10万年をかけて横に伸びた楕円(離心率0.068)が円(離心率ゼロ)に近い楕円となり、そしてまた横に伸びた楕円となっていきます。楕円が最も伸びた形になる時と楕円が最も円に近い形になる時とでは太陽と地球との距離は最大で1827万kmも変わります。この差が太陽からの光量に影響を与え、結果として地球の気候にも影響を与えることになります。現在の離心率は約0.017です。

B.地軸の傾斜角の変化

地球の地軸の傾きは約21.5度から24.5度の間の間を定期的に変化しており、その周期は4.1万年です。地球の地軸の傾きは季節差に影響(⇒地軸の傾きが大きいと季節差が小さい)を与え、その結果として地球の気候にも影響を与えます。現在の地球の地軸の傾きは23.4度です。

C.地球自転の歳差運動

地球の自転軸の向きは公転しながら周期的に変化しており、これを歳差と呼びます。太陽と地球の距離が一番近くなる近日点が1.9~2.3万年周期で変化します。

図3 地球の公転軌道や自転の傾きの変化

(3)海洋深層循環による気候変動

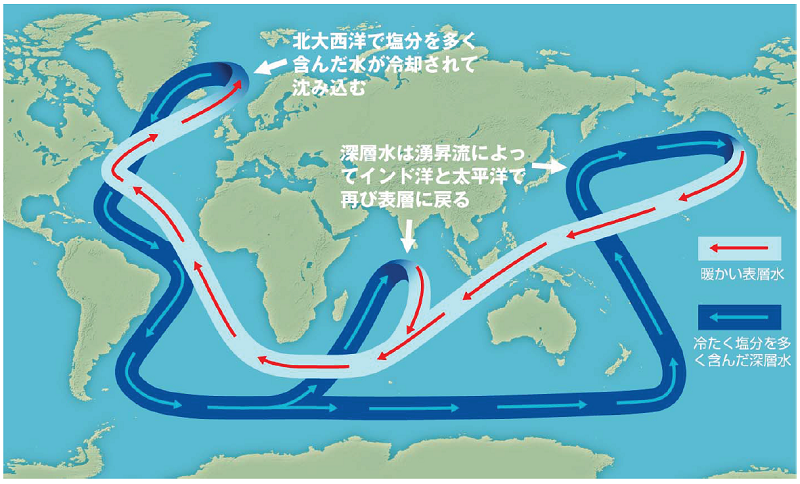

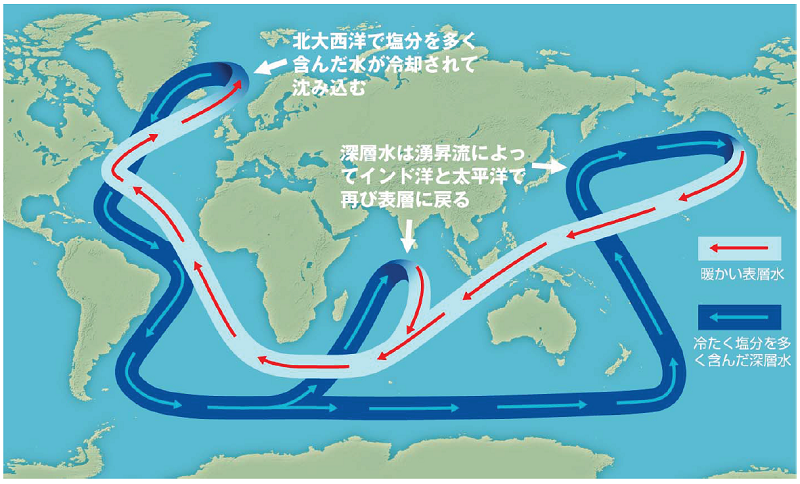

地球最後の氷期のピークは約1.8万年前で、そこから温暖化し現在に続く間氷期になっています。その過程で約1.2万年前に最後の寒の戻りがあり約1000年続きました。ヨーロッパでの花粉分析でもこの寒冷期は確認されており、この時期のバラ科の低木ドリアスにちなんでヤンガードリアス期と呼ばれています。この時期の中部ヨーロッパでは年平均気温は6~8℃低くなっていました。この時期が海洋の深層循環と関係深いといわれています。海洋の深層水は海水温度と塩分量で密度が決まり、その差で起こる熱塩循環が約2000年で地球を一周します。最初の沈み込みは、大西洋のノルウェーやグリーンランド沖の高緯度で高塩分と低水温で密度が大きくなり、海水が海中へ沈み込みます。この循環が約1.2万年前に何らかの理由で弱まって、寒冷なヤンガードリアス期となったといわれています。

図4 海洋の深層循環の概念図

(4)太陽黒点数による気候変動

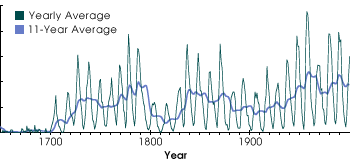

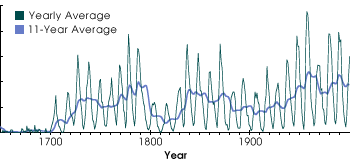

太陽黒点数が11年周期で増減を繰り返しています。このことを発見したのはガリレオ(17世紀)です。17世紀の中頃から70年ほどの間、太陽黒点が極端に少ないマウダー極小期という時期であり、この時期の地球(特にヨーロッパ)は寒冷化していました。

図5 太陽黒点数の変化

(5)その他の気候変動

その他の気候変動として、地球温暖化、エルニーニョ/ラニーニャ現象、酸性雨などがあります。これらについては別途次項以降にて詳細に解説します。

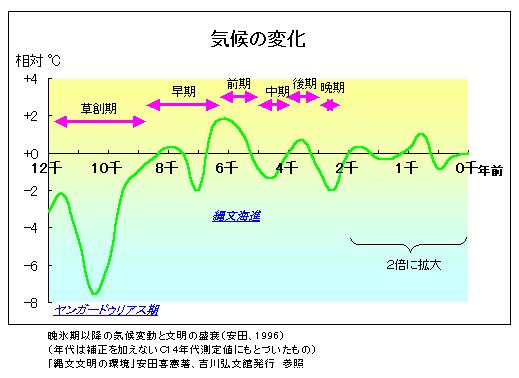

(6)気候最適期

3.地球温暖化

気候変動と地球環境保全の一環として、大気中の二酸化炭素(炭酸ガス)の増加による地球温暖化が問題になっています。

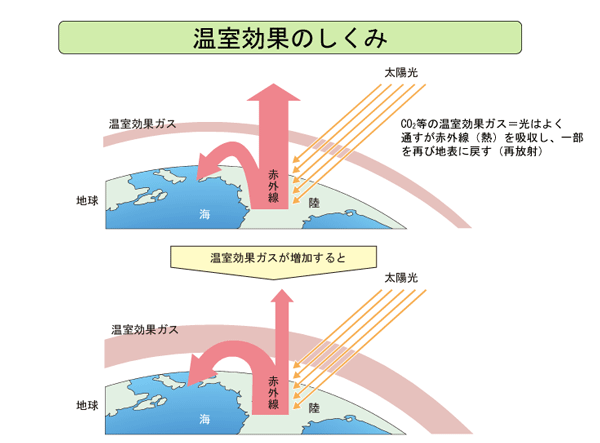

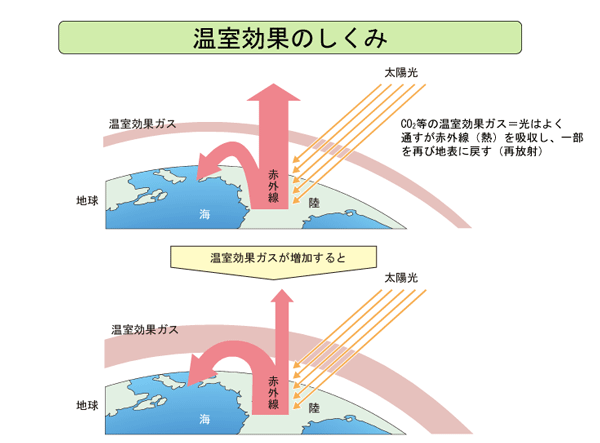

(1)温暖化のメカニズム

太陽エネルギー(短波放射)により地表が暖まり、暖められた地表はその熱を赤外線として放射します。この放出された赤外線を吸収する大気中の気体は、その熱を地表や宇宙空間へ再放出します。このように赤外線をやり取りして地表面の温度を上昇させるのが温室効果です。地球に大気がなく温室効果がなければ地球全体の平均気温は-18℃となり、温室効果のおかげで地球の平均気温は15℃を保っています。しかし、人間活動によってこの温室効果が強まりすぎて問題になっているのが現在の状況です。

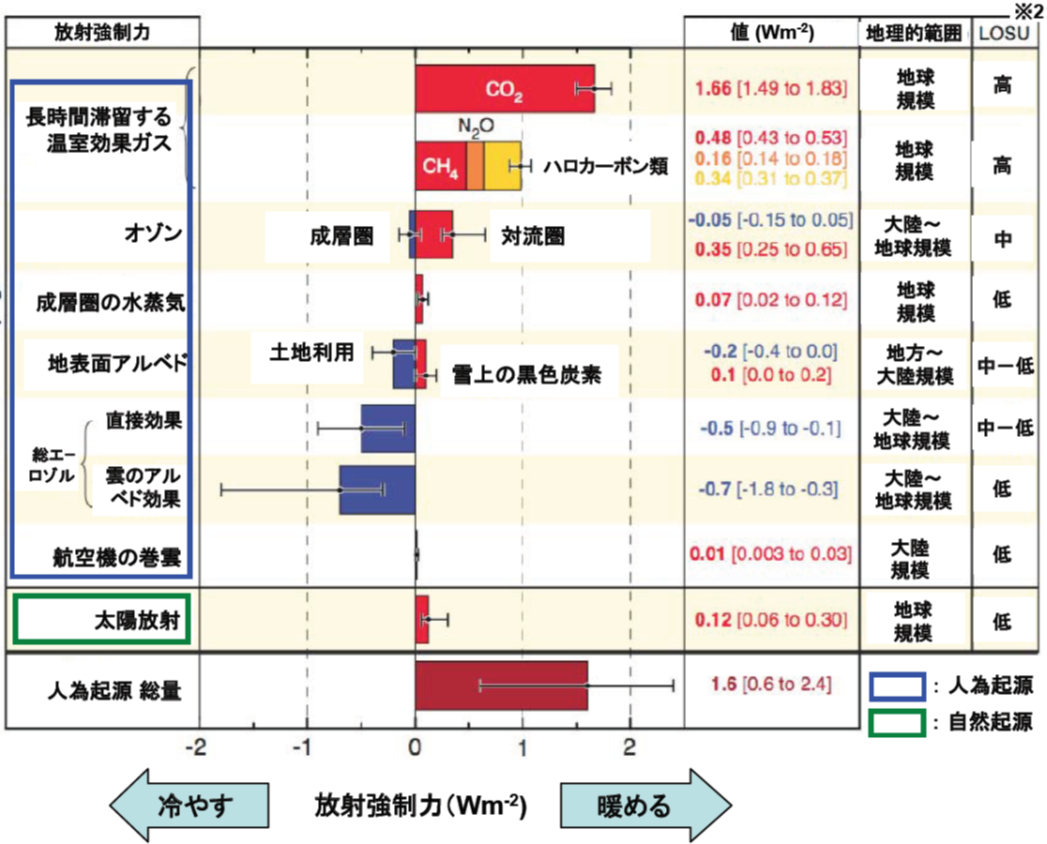

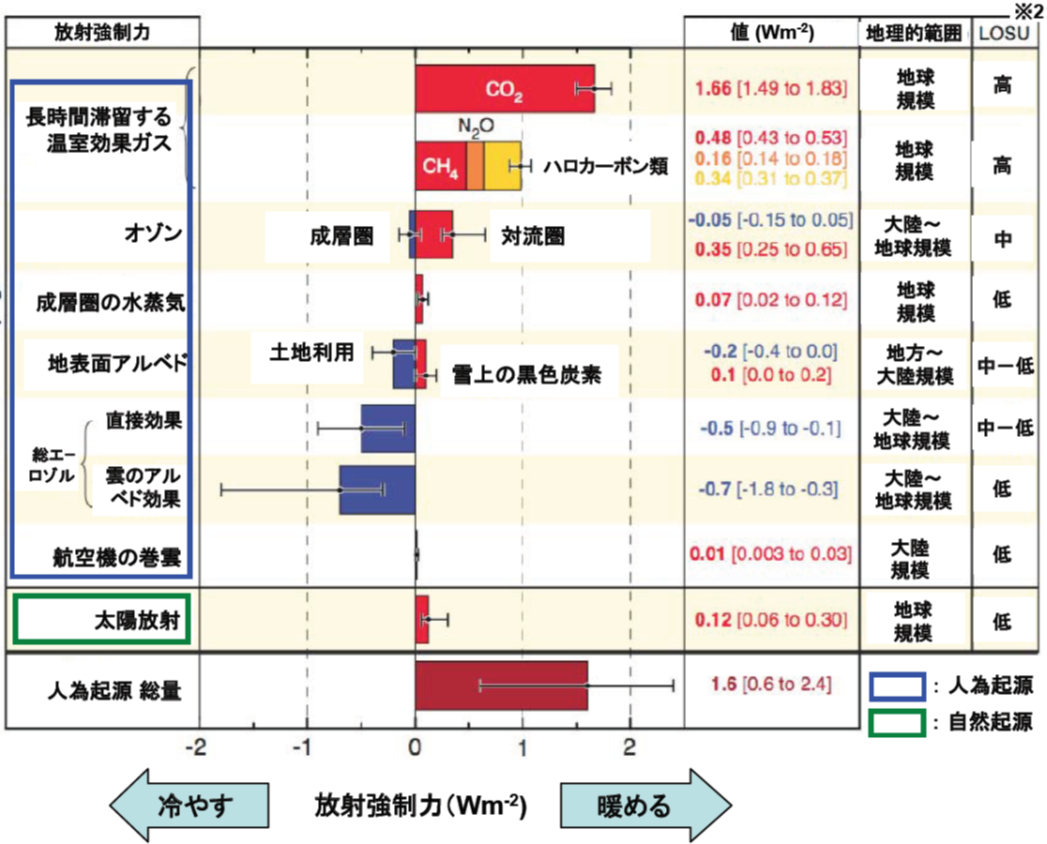

図9 温室効果のメカニズム 図10 放射強制力の構成要素(1750~2005)

図10 放射強制力の構成要素(1750~2005)

(2)温室効果ガス

温室効果を持つ気体を温室効果ガスといいます。その種類は、水蒸気(⇒H

2O)、二酸化炭素(⇒CO

2),メタン(⇒CH

4),一酸化二窒素(⇒N

2O)(亜酸化窒素(⇒NO

X)),フロン類(⇒HCFC,HFC,PFCなど),六フッ化硫黄(⇒SF

6),オゾン(⇒O

3)などがあります。そのうち量が多いのは二酸化炭素と水蒸気ですが、水蒸気は年とともに増加はないので、最も問題となるのは半分以上を占める二酸化炭素です。

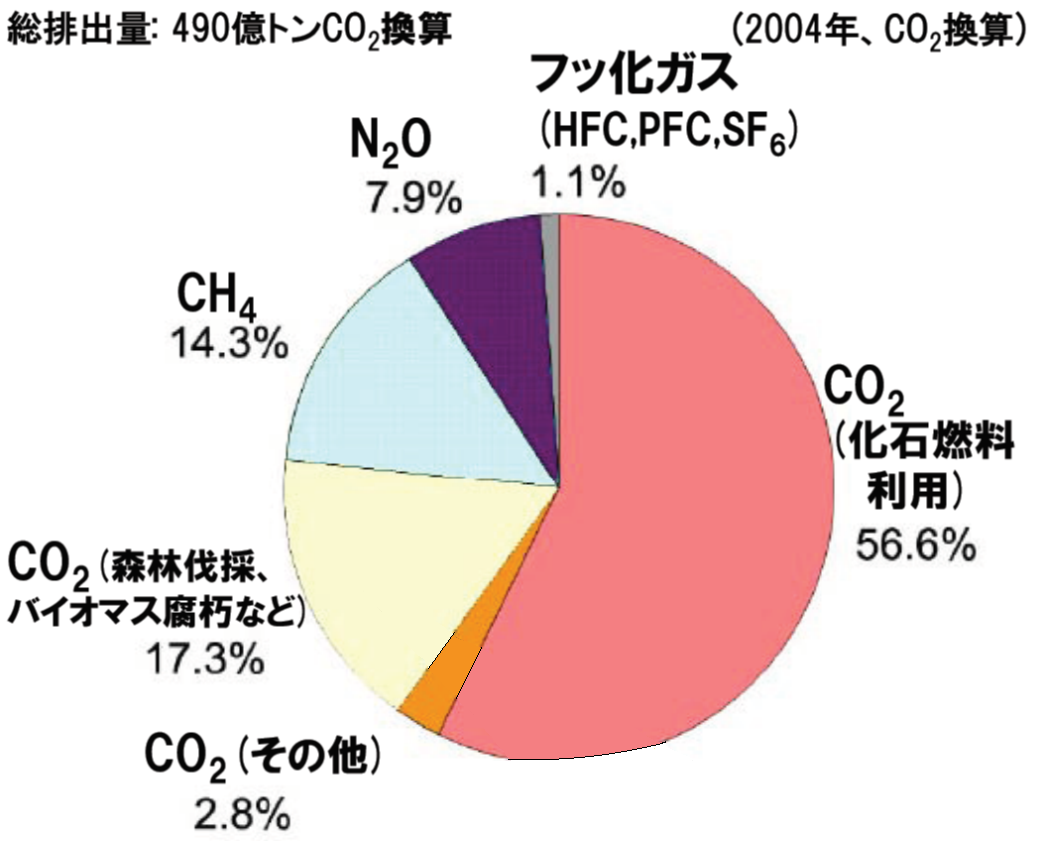

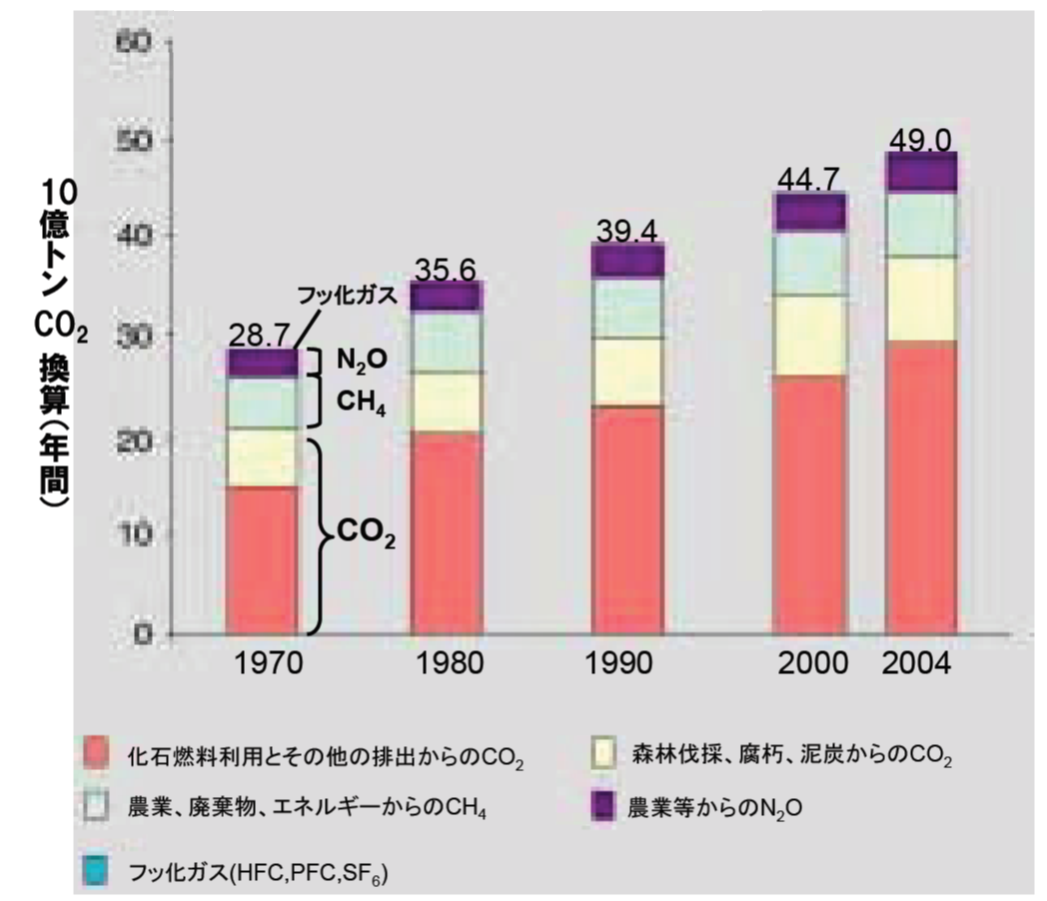

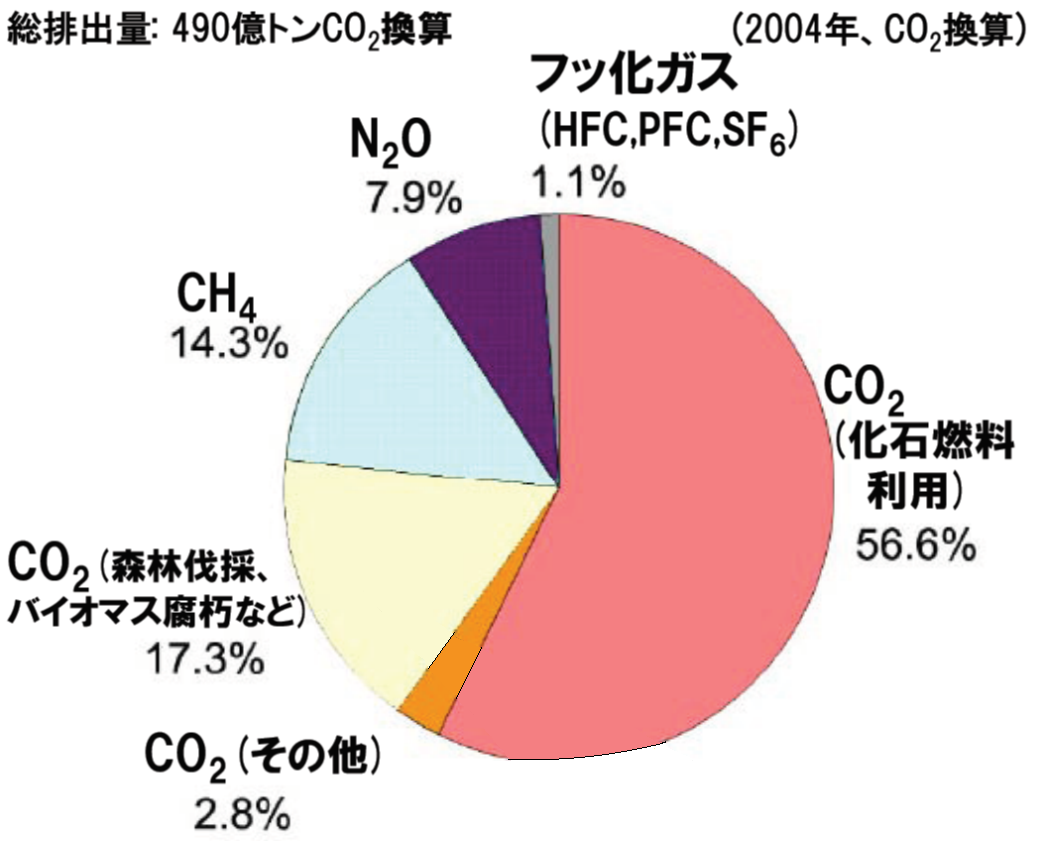

図11 人為起源の温室効果ガスの内訳(2004年)

(3)二酸化炭素の増加

(4)温暖化の現状

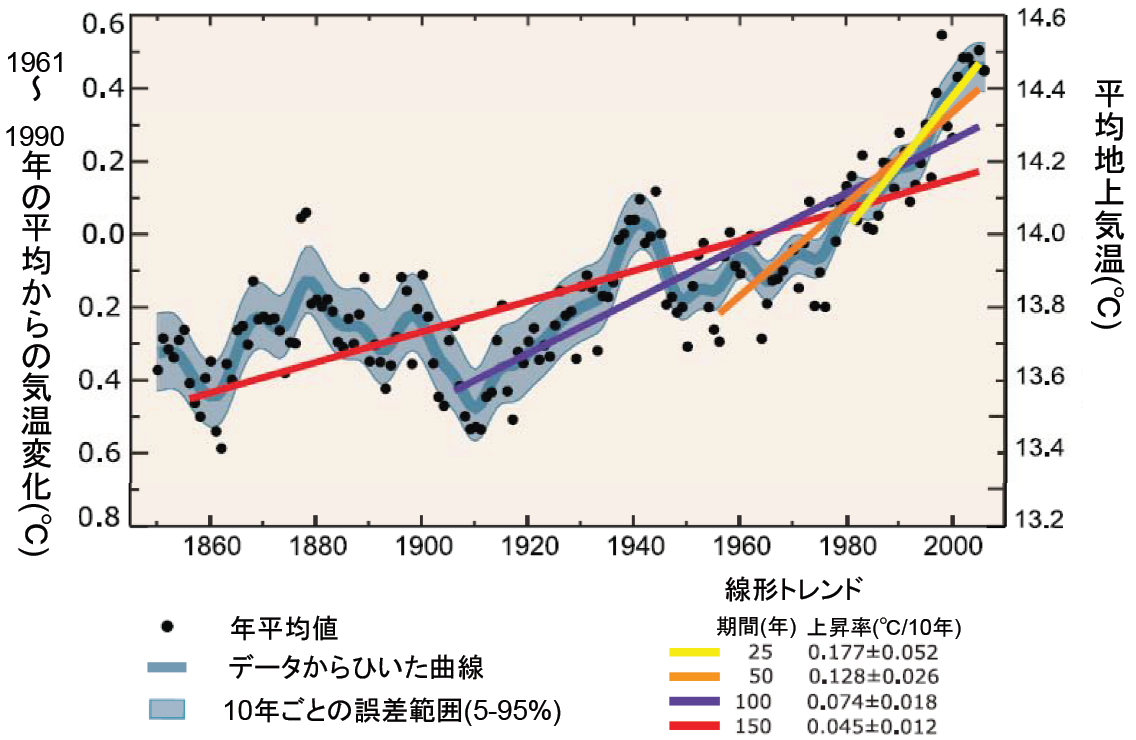

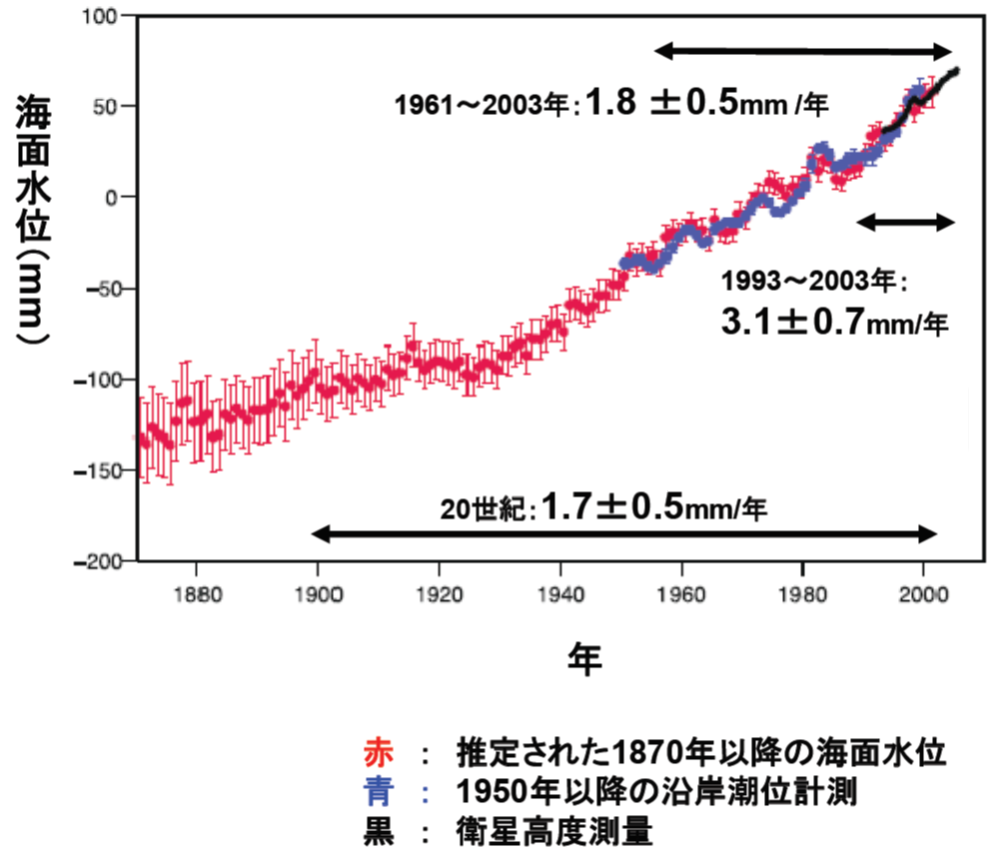

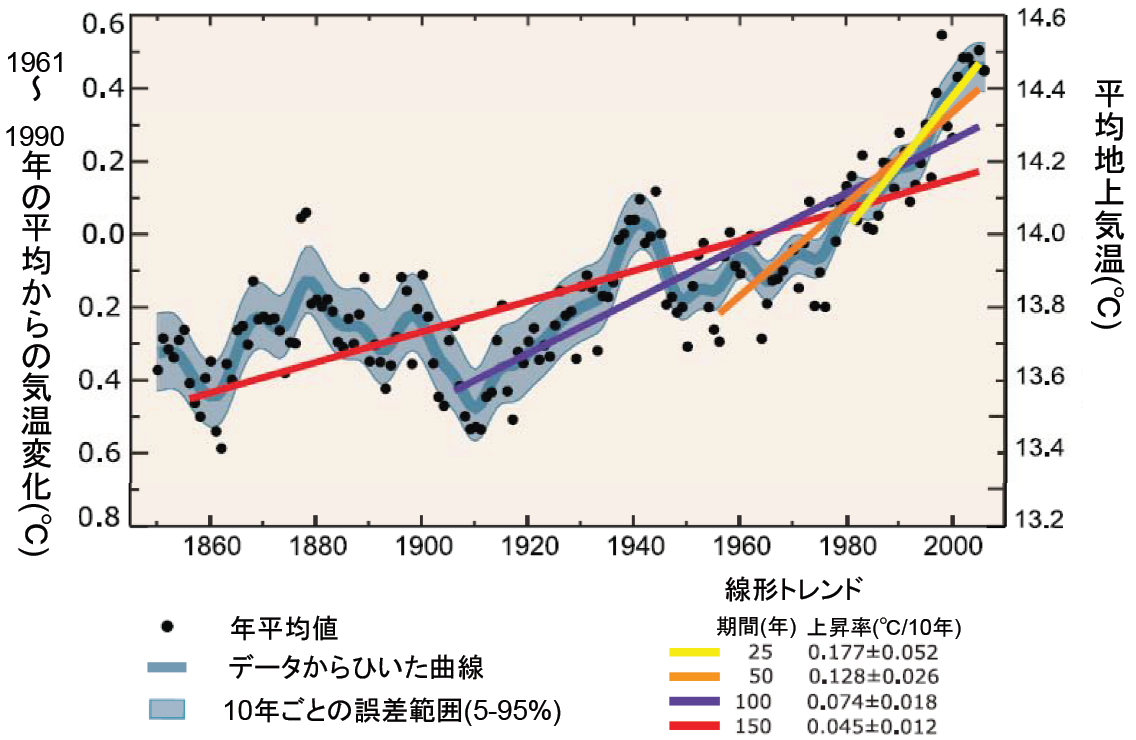

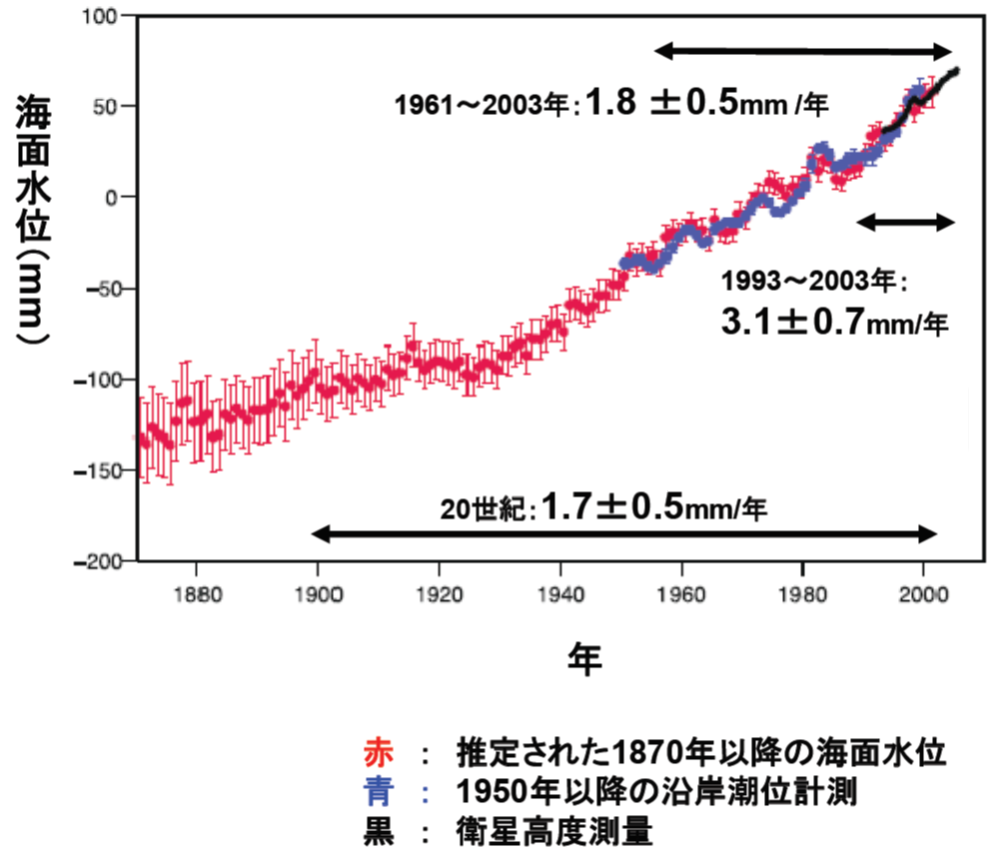

全地球でみて過去100年で約0.74℃上昇しています。日本では過去100年で1.0℃の上昇です。1970年代中頃からは著しく気温が上昇しています。そして温暖化による海面水位上昇は、過去100年間に全球平均で17cm上昇したと推定されています。海面水位上昇の原因は、水温上昇による海水の膨張と低緯度の山岳氷河の融解などです。しかしこれには地域差があり、日本付近の海面水位上昇はまだ認められていません。温暖化の中であっても1992年は地球的に低温でした。これは1991年6月にフィリピンのピナツボ火山が噴火して大量の火山灰や亜硫酸ガス(⇒SO

2)を成層圏に噴き上げたために火山灰が日射を遮蔽して気温を下げた結果(⇒日傘効果)です。火山灰は短時間で落下しますが、亜硫酸ガスは微小な硫酸液滴(⇒エーロゾルの一種)となり、全球に広がって2~3年は成層圏に滞留します。このエーロゾルは日射を散乱させ気温を低下させます。そのため日本では1993年は低温となりました。

図15 1850年以降の世界平均地上気温の変化 図16 世界平均海面水位の変化

図16 世界平均海面水位の変化 図17 海面水位の上昇率(様々な要因からの寄与の推定)

図17 海面水位の上昇率(様々な要因からの寄与の推定)

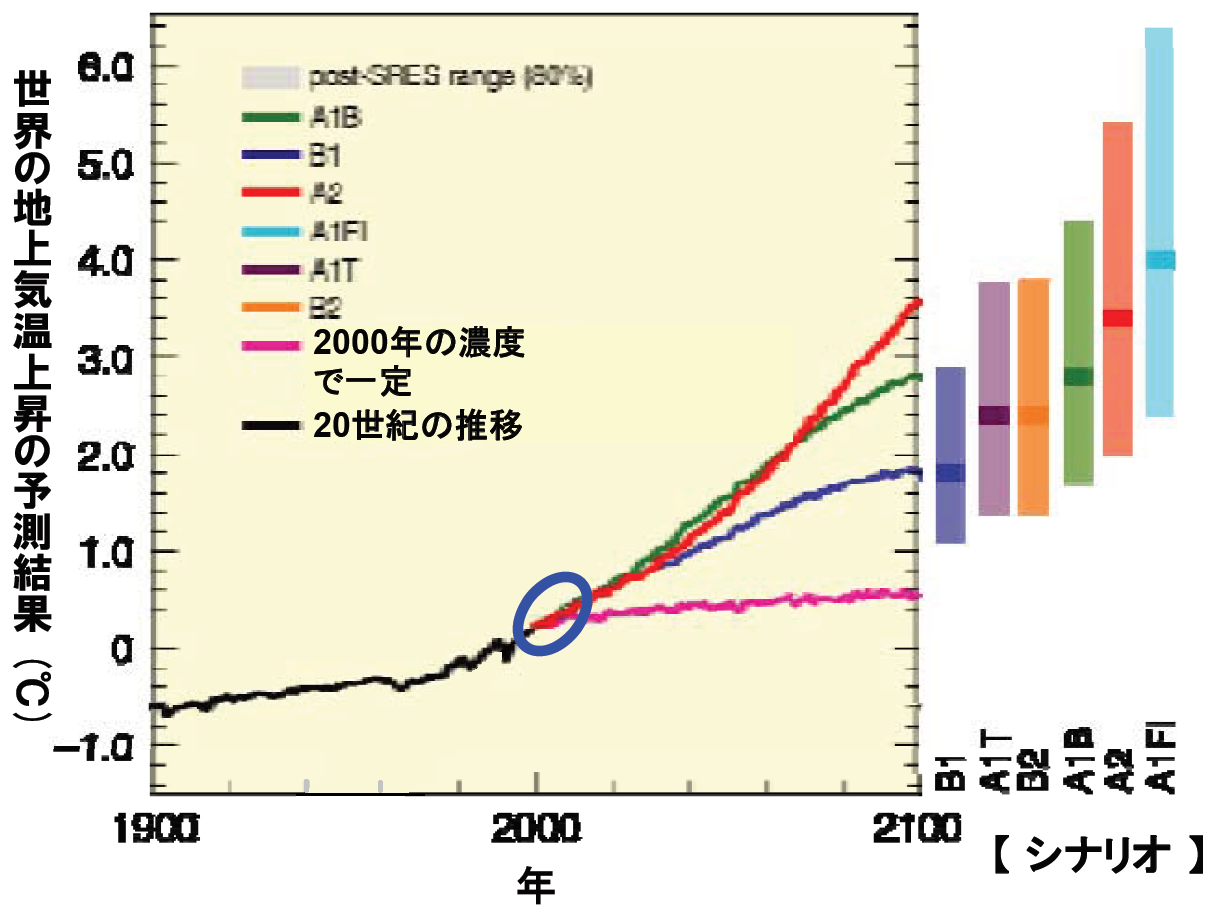

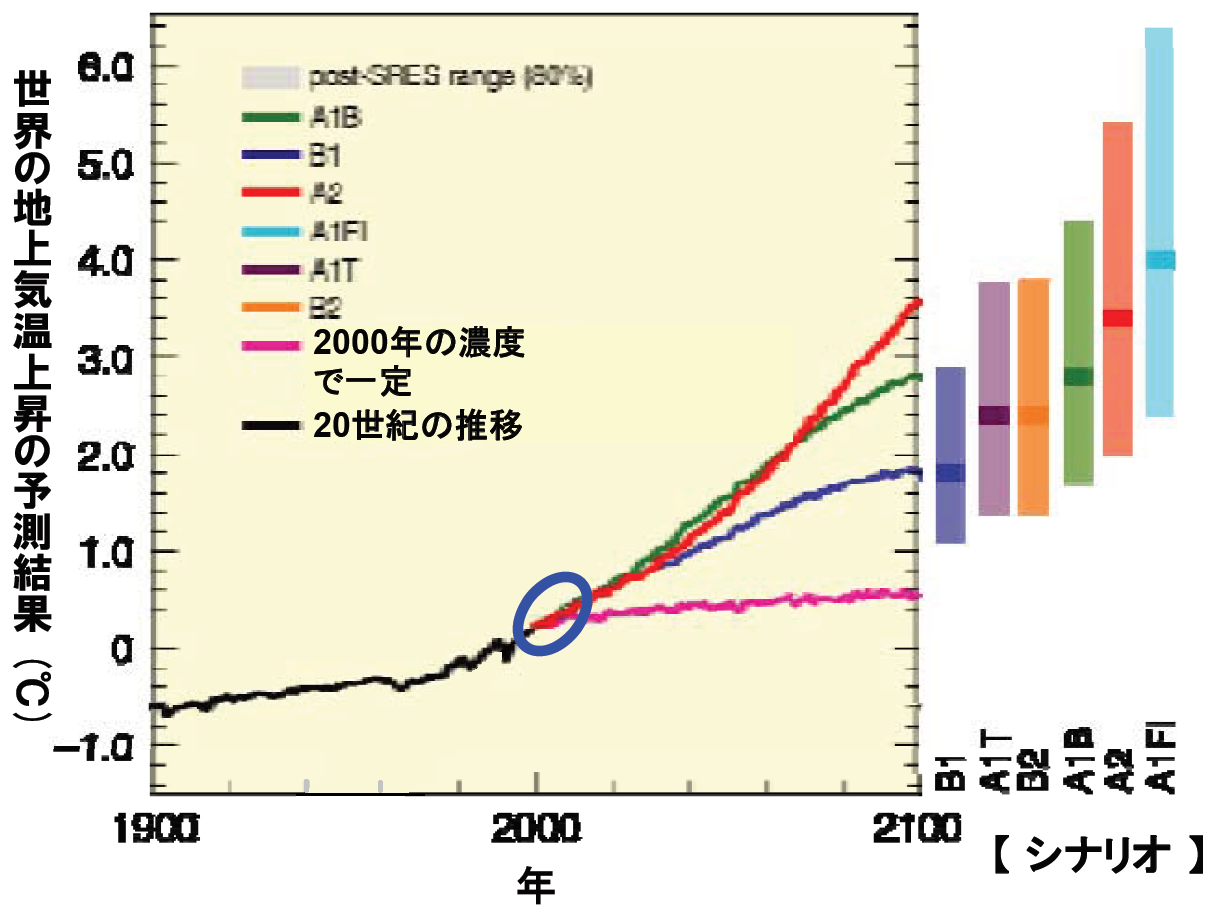

(5)将来の気候予測

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、2007年に気候変化の現状と予測に関する総合的な報告書である第4次評価報告書を公表しました。その結果、100年後の気温上昇の予測は温室効果ガスの排出量が比較的少ないシナリオで1.8℃、排出量の多いシナリオで3.4℃と発表しました。

図18 シナリオ別の地上気温上昇(1980~1990年との比較)

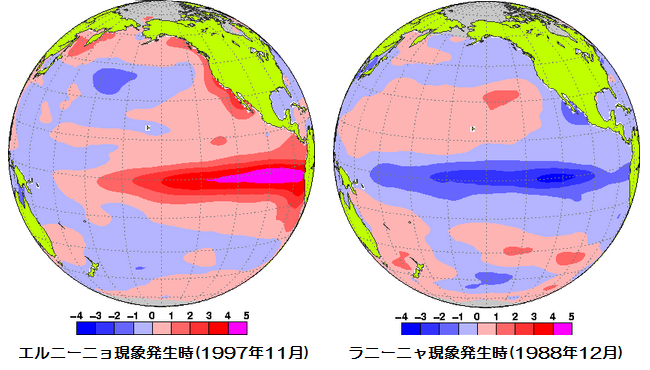

4.エルニーニョ現象/ラニーニャ現象

世界各地で起こる異常気象の原因としてよくエルニーニョ現象があげられます。さらに最近ではエルニーニョ現象の逆の現象であるラニーニャ現象も話題になることが多いです。

(1)エルニーニョ現象の定義

(2)南方振動

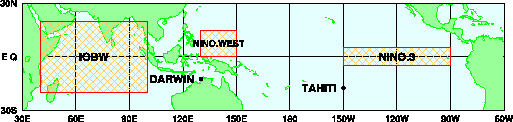

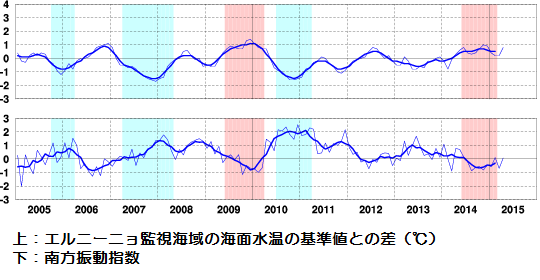

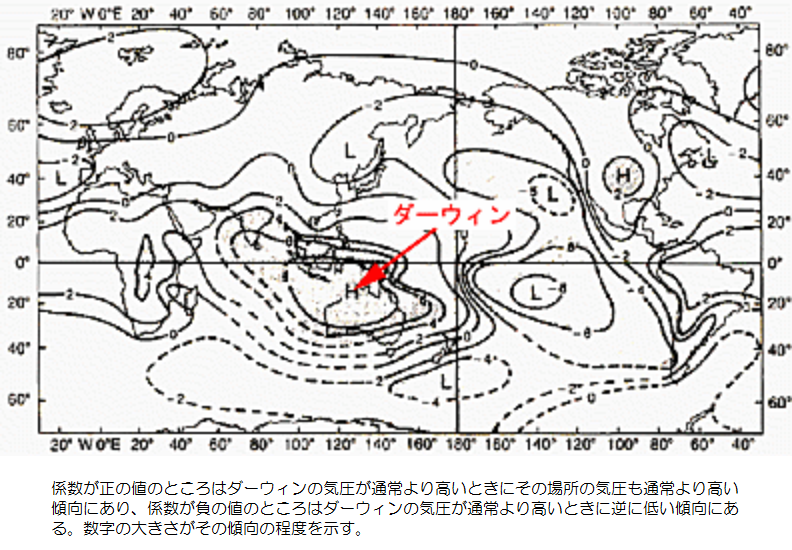

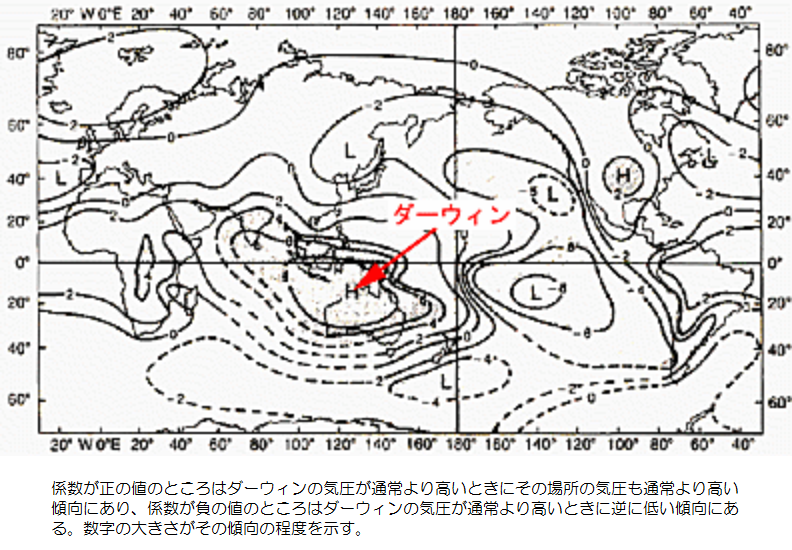

オーストラリア北部にある都市ダーウィン(12.4S,130.9E)と、そこから約1万km以上も離れた東部南太平洋のタヒチ島(17.5S,14.95W)における地上気圧の変化が関係していて、ダーウィンの気圧が高い年にはタヒチの気圧は低く、ダーウィンの気圧が低い年にはタヒチで高いというように逆の関係にあります。これはインドのウォーカーが発見した事実で、彼はこの現象に南方振動(⇒Southern Oscillation)と名付けました。この南方振動の強さとエルニーニョ現象の強さの間には、エルニーニョ監視海域の海面水温が高くなれば(プラスと表現)、南方振動指数気圧差がマイナスになるという深い関係があります。このような海面水温と地上気圧の間に強い関係があるということは、海洋と大気の間に相互作用が働いていることを表わしています。つまり海洋と大気は一体として考える必要があるといえ、今日では両者を併せてENSO(⇒エンソ:EL Nino and Southern Oscillation)という言葉が使われています。

図24 ダーウインと世界各地の年平均海面気圧偏差の相関関係

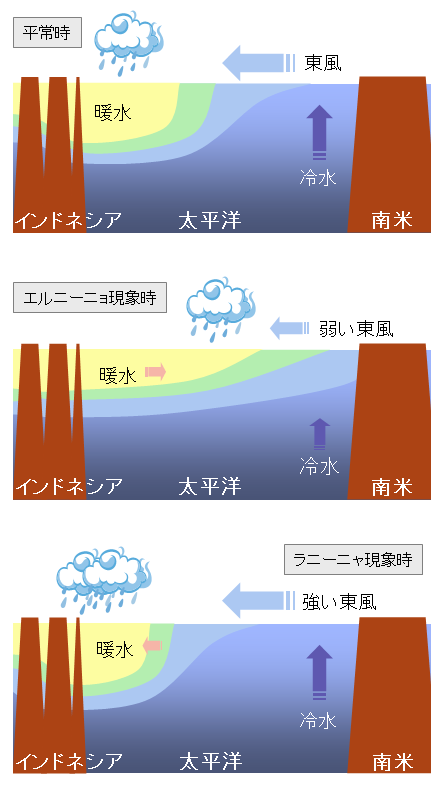

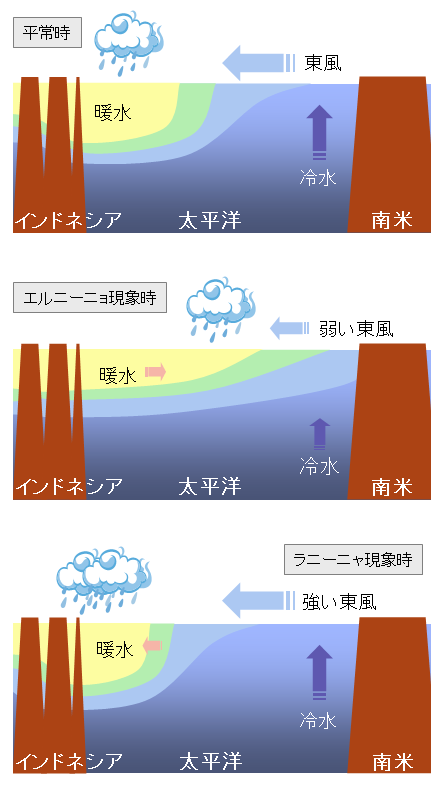

(3)ウォーカー循環

赤道海域の東西断面図において、通常の状態では西太平洋では海水温は高いので空気は暖められその地域は低気圧となり、対流活動は活発なために多くの積乱雲が発生します。その低気圧に向かって東太平洋から風が吹き、西太平洋で上昇した空気は対流圏上層で東太平洋に向かいそこで沈降します。こうして赤道上で東西方向の循環ができあがります。これを南方振動の発見者ウォーカーにちなんでウォーカー循環と呼びます。赤道での循環で、ハドレー循環が南北循環であるのに対して、ウォーカー循環は東西方向の循環です。エルニーニョ現象発生時は高海水温の海域が東に移っており、西太平洋では西風が吹いてウォーカー循環は弱まっています。

図25 エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴う太平洋赤道海域及びインド洋熱帯域の大気と海洋の変動

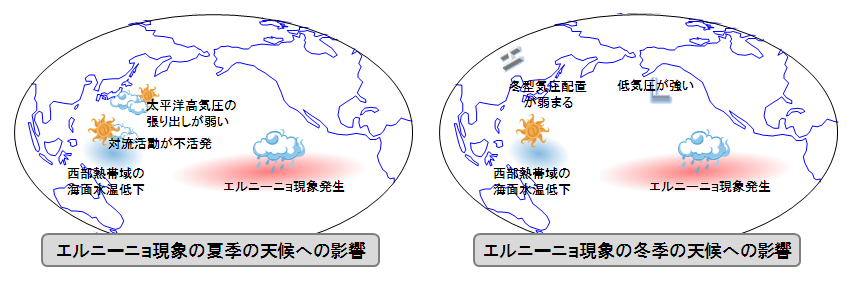

(4)エルニーニョ現象に伴う異常気象とテレコネクション

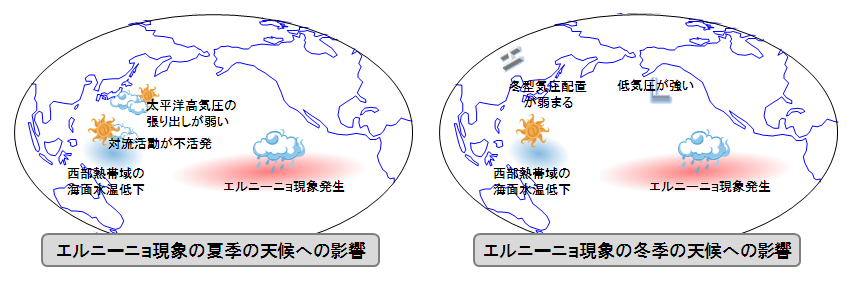

エルニーニョ現象は熱帯の気候に大きな影響を与えるだけでなく、中・高緯度の気候にも影響を与えます。東南アジア,オーストラリア,インド,西アフリカ,南アフリカでは干ばつになりやすく、南米大陸西岸では大雨が起きやすくなります。エルニーニョになると日本では冷夏・暖冬になる傾向があります。逆にラニーニャになると暑夏・寒冬になる傾向があります。このように地球上で何千kmも離れた地域の気象や海洋現象の変化が互いに関連していることをテレコネクション(⇒遠隔結合)といいます。

図26 エルニーニョ現象が発生している時の日本の夏と冬 図27 ラニーニャ現象が発生している時の日本の夏と冬

図27 ラニーニャ現象が発生している時の日本の夏と冬

5.酸性雨

大気中に放出された硫黄酸化物(SO

X)や窒素酸化物(NO

X)などは、雨粒や霧粒に溶け込み酸性度の高い酸性雨になります。酸性雨により土壌や湖沼の酸性度が進み、森林の枯死や魚類の死滅などの生態系が破壊されているほか、建築物などにも被害が発生しています。酸性度は降水や雲粒中の水素イオンH

+濃度(pH)を指標として用い、pH7を中性とし数値が小さいほど酸性度(=log[H

+])が高くなります。大気中の水滴は二酸化炭素が溶けて通常pH=5.6程度なので、pH<5.6のものを酸性雨(酸性雪・酸性霧)としています。日本の酸性雨問題は、幸いヨーロッパほどに深刻ではありませんが降水の酸性化は少しずつ進んでいて、大気汚染が少ない海上の島では降水のpHは6.9~5.4ですが、本州では4.0~5.8(平均4.7)で、1977年以前の平均値5.0以上からみると酸性化が進んでいます。酸性雨の被害は酸化物の発生地域や発生国にとどまらず、汚染物質が国境を越えて広がり国際問題になります。この問題に対処するため、1979年に35ヵ国が署名した長距離越境大気汚染条約(ジュネーブ条約)が1983年に発効し、各国はそれぞれ規制に努めていますが、先進国と発展途上国におけるエネルギー消費問題もあり地球規模の酸性雨対策は今後も重要な課題です。

図28 世界と日本の酸性雨の状況

6.気候システム

大気圏の中では、さまざまな気象が複雑に影響しあっていて、気候変化もそうです。地球温暖化による気温の上昇にもさまざまな考え方があります。

(1)地球大気の相互作用

A.気温と水蒸気・雲の相互作用

気温の上昇→相対湿度の増加→地表からの蒸発が活発→水蒸気の温室作用による気温のさらなる上昇→大気中の水蒸気量の増加による雲の増加→水蒸気の凝結に伴う潜熱の放出による気温のさらなる上昇する。という反面、雲の増加→日射の反射→地球全体のアルベドの増大→気温の低下、を招くということもできる。

B.気温と偏西風の相互作用

いままでの温暖化シミュレーションの結果、地球全体が一様に暖まるのではなく、高緯度が低緯度より高くなるという差ができる→南北方向の温度経度の弱まりを示す→温度風の関係から中緯度の偏西風は弱まる→傾圧不安定波の活動が弱まる→低気圧が少なくなる→降水量が減少する。さらに偏西風も、風速が弱まるだけでなく強風軸の緯度が変化する可能性→低気圧や高気圧の東進経路の変化→ある地域の気候の変化、を意味する。

C.その他の相互作用

地球の大気は、海洋,陸面,地上や海面の雪氷,地表の植生などと強い相互関係を持っています。

(A)大気と海洋の関係

海洋とは、数年の時間スケールでエルニーニョ・ラニーニャを起こします。英国など高緯度の欧州が暖かいのはメキシコ湾流の暖流が大西洋北部まで流れ込んでいるからですが、海洋深層水の熱塩循環に変化があれば欧州の気候は大きく変わります。

(B)大気と積雪量の関係

ユーラシア大陸の積雪量が多いと、翌年の春の融雪が遅れ、東南アジアの夏のモンスーンに影響を与えることは確認されていますが、これは雪氷面のアルベドが非常に大きいからです。

(C)大気と地表の植生の関係

陸面や植生との相互作用も大きく、陸上からの蒸発量は植物の種類や量で大きく違います。砂漠のような植生のない裸地のアルベドは植生のある土地より大きく、アフリカのサハラ砂漠の南側の半乾燥地帯のサヘル地方での干ばつが社会問題になっています。この原因のひとつに、過度の放牧による草原の減少があります。草原に比較して裸地の日変化は大きく、長期間を考えるとアルベドが大きく広い地域が冷源になったような作用をして下降気流が強化され、降水量が減少します。

(2)気候におけるサブシステム

気候という現象はいくつかのサブシステムから構成されたものと考えられる。サブシステムとしては大気,海洋,陸面,雪氷圏,生物圏が考えられます。サブシステムは固有の緩和時間を持っています。緩和時間というのは、平衡状態から強制的にずれたときに元の状態に戻るのに要する時間です。大気の緩和時間は1ヵ月程度です。海洋は熱容量が大きいが深さによって違い、数百mで1~2ヶ月から数十年と長く、深層では千年の桁です。南極とグリーンランドの氷床は数千年から数万年です。このようなサブシステムが相互に作用しあって気候システムは成り立っています。

図29 気候システムを構成する要素とその過程、相互作用のあらまし

(3)複雑系としての地球

地球温暖化を含め、地球環境問題はいろいろなサブシステムが影響しあって、その解決は一筋縄ではいかない複雑な面があります。地球は例えていえば一枚の織物のようなものであり、ひとつの小さなほころびが条件次第によっては大きな破れに発展していってしまうことがあります。一方、地球が複雑系であるがために、そのひとつひとつの連鎖の原因と結果を確定することが困難です。ひとつの要素がプラスにもマイナスにも働いてしまいます。複雑系の特徴は、1つの結果に対して原因は1つではなく複合的だということです。部分部分が共鳴しあって大きな効果を生み出すことがあるといえます。このことは部分部分を細かく調べても全体像を把握できず、部分の和が全体にならないということです。このために科学的な実証が不可能になってしまうこともあります。なので大切なのは、科学的に確定した答えが得られなくても、考え得る原因を列挙しその悪影響を少なくするように努めることが大切です。「化学的に証明されていない」は「化学的に否定された」とはなりません。地球温暖化、地球環境問題ともにこのことが重要なのです。